C/1973 E1 (Kohoutek)

Posizione Attuale

| Coordinate locali | Alt.: 56,67° Az: 220,45° |

| Coordinate geocentriche | AR: 07:23:39,35 Dec: +14°11,562 |

| Costellazione: | Gem |

| Eventi: | Levata: 14:04 Culm.: 20:59 Tramonto: 03:57 |

| Dist.Terra: | 77,39 UA |

| Dist.Sole: | 78,04 UA |

| Magnitudine: | 37,37 |

La cometa C/1973 E1, universalmente nota come cometa Kohoutek dal nome del suo scopritore, l'astronomo ceco Luboš Kohoutek, fece la sua comparsa nei registri celesti il 7 marzo 1973.

La sua scoperta avvenne presso l'Osservatorio di Amburgo-Bergedorf in Germania, grazie all'analisi meticolosa di lastre fotografiche a doppia esposizione catturate con la camera Schmidt da 80 cm. Queste immagini, ottenute nell'ambito di una ricerca di asteroidi, rivelarono la tenue ma significativa presenza della cometa. Un'analisi retroattiva portò al ritrovamento di un'osservazione pre-scoperta risalente al 28 gennaio dello stesso anno, effettuata nello stesso sito, fornendo un punto di partenza ancora più antico per tracciarne la traiettoria.

L'annuncio della scoperta di Kohoutek generò un'ondata di grande eccitazione nella comunità scientifica e nel pubblico. La cometa fu individuata a una distanza insolitamente elevata dal Sole, circa 748 milioni di chilometri, nei pressi dell'orbita di Giove, e la sua luminosità iniziale suggeriva un potenziale spettacolo celeste di proporzioni epiche. Le previsioni, a volte fin troppo ottimistiche, la dipinsero come la "Cometa del Secolo", con stime di magnitudine apparente che potevano raggiungere valori negativi elevatissimi, paragonabili alla brillantezza della Luna piena, lasciando presagire una visibilità a occhio nudo persino durante le ore diurne.

Tuttavia, la realtà delle osservazioni successive non corrispose pienamente alle rosee aspettative. Sebbene la cometa Kohoutek divenne effettivamente visibile a occhio nudo verso la fine del 1973 e l'inizio del 1974, la sua luminosità massima, attestatasi intorno a magnitudine -3, risultò significativamente inferiore a quanto pronosticato. Questa discrepanza portò a una diffusa sensazione di delusione tra molti osservatori, tanto che la cometa si guadagnò il meno lusinghiero soprannome di "cometa flop del secolo".

Questa foto a colori della cometa Kohoutek (C/1973 E1) è stata scattata con una fotocamera da 35 mm dai membri del team fotografico del Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona presso il Catalina Observatory l'11 gennaio 1974.

Questa foto a colori della cometa Kohoutek (C/1973 E1) è stata scattata con una fotocamera da 35 mm dai membri del team fotografico del Lunar and Planetary Laboratory dell'Università dell'Arizona presso il Catalina Observatory l'11 gennaio 1974.

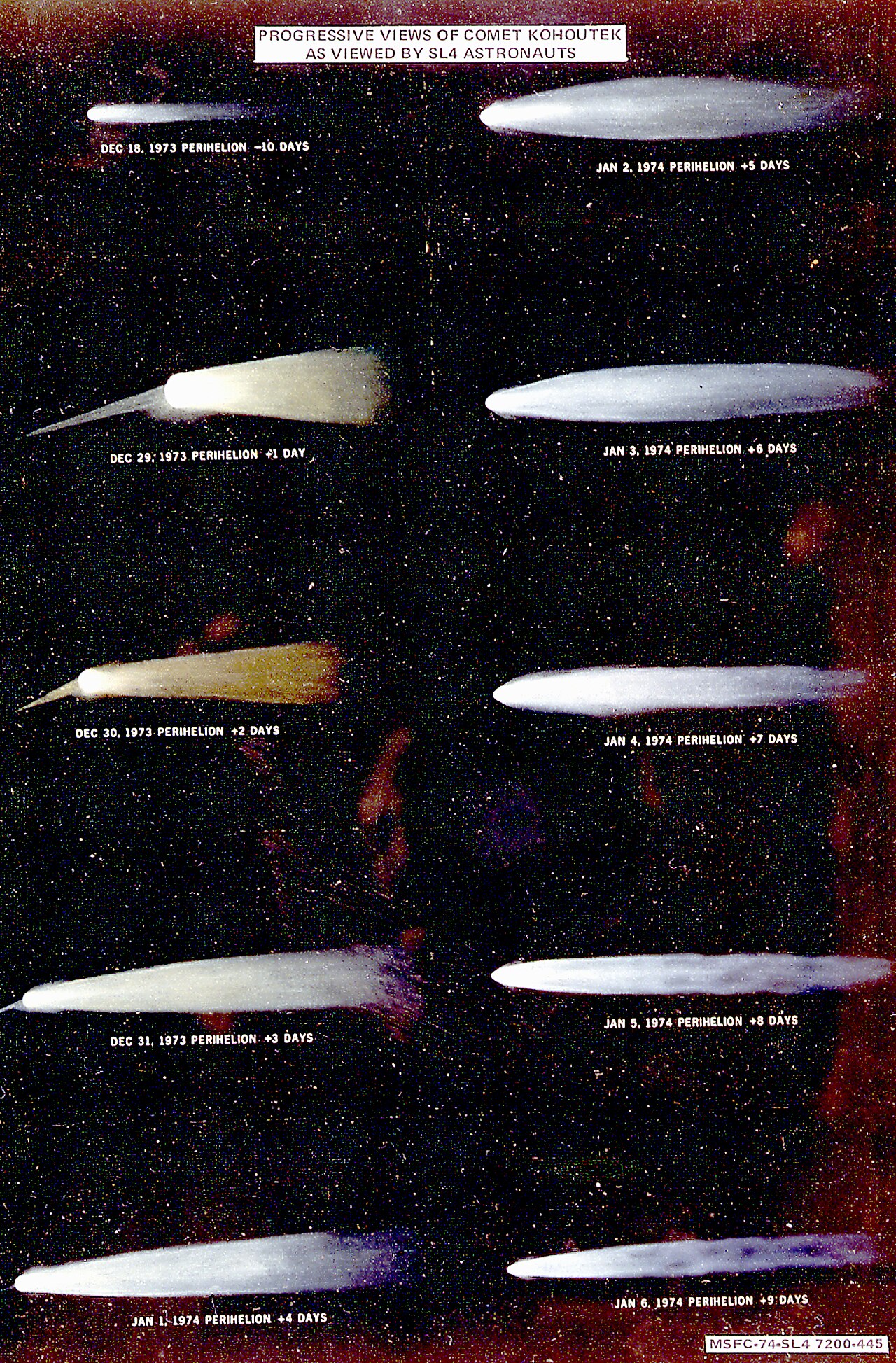

Nonostante la tiepida accoglienza visiva da parte del pubblico, la cometa Kohoutek si rivelò un obiettivo scientifico di inestimabile valore. Fu sottoposta a un'intensa campagna osservativa che coinvolse telescopi terrestri, osservatori aerei, incluso il Kuiper Airborne Observatory, e persino lo spazio, con gli astronauti dello Skylab 4 che ebbero il privilegio di fotografarla, rendendola la prima cometa ad essere immortalata da una navicella spaziale. Queste osservazioni multi-spettrali permisero agli scienziati di analizzare in dettaglio la composizione chimica della cometa, la sua struttura interna e la complessa interazione con il vento solare in diverse lunghezze d'onda, dallo spettro visibile all'ultravioletto, all'infrarosso e alle onde radio.

Le analisi scientifiche portarono a scoperte significative. Fu rilevato un vastissimo alone di idrogeno che circondava il nucleo cometario, e si osservò un raro fenomeno noto come "anti-coda", una coda di polveri apparentemente rivolta verso il Sole a causa della prospettiva terrestre. Inoltre, vennero identificate molecole cruciali come l'acqua, confermando la validità del modello della "palla di neve sporca" proposto da Fred Whipple, oltre a ossigeno e carbonio atomici. Kohoutek divenne anche la prima cometa ad essere rilevata attraverso emissioni radio.

Dal punto di vista dei parametri orbitali, la cometa C/1973 E1 Kohoutek seguì una traiettoria iperbolica. Questo significa che, dopo il suo passaggio ravvicinato al Sole, non sarebbe tornata più nelle vicinanze del nostro sistema solare interno. L'epoca del suo perielio, ovvero il punto di massima vicinanza al Sole, fu il 6 dicembre 1973. I parametri orbitali specifici, come l'eccentricità, il semiasse maggiore (che in questo caso è negativo per un'orbita iperbolica), l'inclinazione, il nodo ascendente e l'argomento del perielio, definiscono univocamente la sua orbita nello spazio e possono essere calcolati con precisione a partire dalle osservazioni astrometriche raccolte durante il suo periodo di visibilità. Questi parametri confermano la sua natura di oggetto proveniente dalle regioni più esterne del sistema solare, o forse addirittura dallo spazio interstellare, destinato a proseguire il suo viaggio nello spazio profondo dopo il suo fugace incontro con il nostro Sole.

Evoluzione della cometa C/1973 E1 ripresa dagli astronauti dello SkyLab 4

Evoluzione della cometa C/1973 E1 ripresa dagli astronauti dello SkyLab 4

Visibilita annuale di C/1973 E1 (Kohoutek)

Calcolo Effemeridi mensili

| Data | Levata | Culm. | Tramonto | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |

|---|

Calcolo effemeridi giornaliere

Levata: - Culm.: - Tramonto:

| Orario | AR | Dec | Alt | Az | Dist.Sole | Dist.Terra | Magn | Cost. |

|---|

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna