BETELGEUSE

Informazioni

| Designazioni | BETELGEUSE; Betelguex; Betelgeuze; Beteiguex; Al Mankib.; HR 2061; 58Alp Ori; SAO 113271; HD 39801; FK5 224 |

| Costellazione | Ori |

| Eventi |

Levata: 15:01 Culm.: 21:30 Tramonto: 03:58 |

| Posizione | |

| Coordinate geocentriche | AR: 05:56:36,23 Dec: +07°24,654 |

| Coordinate locali | Alt.: -8,31° Az: 72,22° |

| CoordinateGalattiche | Latitudine gal.: -8,96° Longitudine gal.: 199,79° |

| Velocità radiale eliocentrica | 21 km/s |

| Moto Proprio (arcosec/anno) | 0,026 (AR) 0,009 (Dec) |

| Parallasse | 0,00466 |

| Distanza (Anni Luce) | 699,57 |

| Luminosita | |

| Spettro | M1-2Ia-Iab surrounding the supergiant. ADS 4506A, 5.781y, K 3.08k/s, V0 +20.33k/s, asini 81.773. |

| Raggio | The first star whose diameter was measured with the interferometer, .047", by Michelson and Pease at Mt. Wilson in 1920. |

| Velocità di rotazione | 0 km/s |

| Magnitudine | 0,5 |

| Magnitudine BV | 1,85 |

| Magnitudine UB | 2,06 |

| Variabilità | ADS 4506A, SRc 0.40 - 1.3V, 2335d. Also superimposed waves 200-400d. |

| Sistema stellare | |

| Descrizione | (mag. diff. 3.4 at H alpha) and more distant companion at 0.51" (mag. diff. 4.6 at H alpha). |

| Numero di componenti | 6 |

| Differenza di magnitudini | 10 |

| Separazione tra principali | 174,4 '' |

Betelgeuse rimane una delle stelle più studiate e misteriose del cielo. Con la sua enorme dimensione, la sua variabilità luminosa e il suo destino di esplosione come supernova, continua a stimolare l'interesse degli astronomi e delle persone in generale. Non solo è un gigante rosso in fin di vita, ma offre anche una straordinaria opportunità per studiare le fasi finali dell'evoluzione stellare.

Betelgeuse è una delle stelle più note nel cielo notturno, non solo per la sua posizione dominante nella costellazione di Orione, ma anche per il suo nome affascinante e le sue origini storiche. Il nome "Betelgeuse" deriva dall'arabo yad al-jauza (يَد الجَوْزَاء), che significa "spalla del gigante". In particolare, si riferisce alla spalla orientale di Orione, il cacciatore, un personaggio della mitologia greca. La costellazione di Orione è infatti una delle più riconoscibili e Betelgeuse ne segna un punto cruciale.

La stella è stata osservata per secoli e fu documentata già dal famoso astronomo e scienziato britannico John Herschel nel 1836, che notò la sua variabilità di luminosità. Il suo comportamento è stato studiato ampiamente da allora, ed è diventata un'icona nell'astronomia stellare. Sebbene la sua luminosità appaia costantemente variabile, quando Betelgeuse raggiunge il suo massimo di brillantezza, può competere con altre stelle più luminose come Rigel o Capella. Infatti, sebbene Betelgeuse rappresenti la stella alpha della costellazione di Orione, non ne è la più luminosa: è la seconda dopo Rigel. Data la variabilità di Betelgeuse, si può pensare che al momento dell'assegnazione delle lettere le condizioni fossero differenti.

Dati fisici e chimici

Betelgeuse è una stella supergigante rossa, una delle più massicce e grandi della sua classe. Ecco alcuni dei dati principali che descrivono le sue caratteristiche fisiche:

- Tipo spettrale: M1-M2 Iab (supergigante rossa)

- Magnitudine apparente: 0.42 (ma variabile)

- Distanza dalla Terra: Circa 700 anni luce (con stime recenti che parlano di 530 anni luce)

- Diametro: Le diverse stime inseriscono il diametro in un range tra 750 e 1300 milioni di chilometri, con il valore minore avallato dagli studi più recenti. Per un confronto, è mediamente circa 1000 volte più grande del nostro Sole e se fosse al posto del nostro Sole occuperebbe una zona che va ben oltre l'orbita della Terra, occupando uno spazio tra i 2/3 dell'orbita di Giove (con la stima di diametro minore) e la posizione di Giove stesso (con quella maggiore). Proprio grazie a questo grande diametro, fu possibile stimare il disco di Betelgeuse tramite interferometria, giungendo a un risultato di 0,047 arcosecondi, più o meno un capello visto da mezzo chilometro di distanza.

- Massa: Circa 15 masse solari. Nonostante la sua enorme dimensione, la stella ha una massa relativamente modesta, il che la rende una stella molto rarefatta.

- Temperatura superficiale: Circa 3.325 K, ma con variazioni a causa della sua variabilità. Questa temperatura dona alla stella un colore rossiccio evidente già a occhio nudo.

- Luminosità: Betelgeuse è circa 100.000 volte più luminosa del Sole, ma la sua luminosità varia significativamente nel tempo.

- Fase evolutiva: Betelgeuse è una stella in fase avanzata della sua vita. Attualmente sta esaurendo il suo combustibile nucleare, un processo che segna l'inizio della sua fase finale, che porterà alla sua esplosione come supernova di tipo II.

Betelgeuse è un esempio perfetto di una stella in "fine carriera". Si trova in una fase instabile, con pulsazioni che influenzano continuamente la sua luminosità. Queste pulsazioni sono causate dal meccanismo kappa e si verificano in cicli che vanno dai 185 ai 400 giorni. La sua superficie è coperta da enormi celle convettive, e la stella è circondata da una bolla di plasma e una nube di gas che si estendono per dimensioni comparabili a quelle dell'intero Sistema Solare.

La variabilità della luminosità e il "Great Dimming" del 2019/2020

Una delle caratteristiche più affascinanti di Betelgeuse è la sua variabilità di luminosità. Questo fenomeno è stato osservato - come detto - fin dal 1836, quando John Herschel documentò per la prima volta la sua oscillazione. Sebbene Betelgeuse non sia costantemente la stella più luminosa di Orione, la sua luminosità varia notevolmente nel corso di alcuni anni. Beteleuse è anche una binaria spettroscopica con periodo di 2.08 anni e la variabilità della primaria varia normalmente nell'arco di una magnitudine o più, per periodi che variano da un mese a diversi anni. Nel 1985, ad esempio, la luminosità della stella raggiunse quasi la seconda magnitudine.

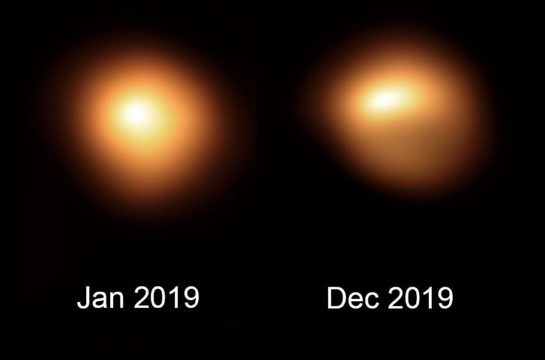

Il giorno 8 dicembre 2019 la Villanova University ha pubblicato una curva di luce elaborata dall'American Association of Variable Star Observers (AAVSO) che evidenziava una variazione di magnitudine da +0.5 a +1.5, un evento battezzato "Great Dimming" e che in realtà può essere normale per Betelgeuse ma che ha finito per alimentare voci su una possibile esplosione. L'immagine che segue (crediti ESO) mostra la differente luminosità della stella tra gennaio e dicembre 2019.

Alcuni ricercatori hanno suggerito che questa diminuzione potesse essere causata dalla formazione di una nube di polvere espulsa dalla stella, mentre altri hanno avanzato l'ipotesi di attività convettiva. Per quanto riguarda l'ipotesi della polvere espulsa, effettivamente l'espulsione di polvere è un fenomeno classico delle stelle supergiganti rosse e proprio i grani di polvere con il tempo si raffreddano e si dissipano, ma prima provvedono a bloccare parte della radiazione stellare, assorbendola. Per l'alternativa si è pensato a enormi celle convettive all'interno della stella, tali da attrarre materiale bollente sulla superficie con successivo raffreddamento e ricaduta verso l'interno (su stelle come il Sole, le celle convettive sono tantissime e relativamente piccole ma su supergiganti rosse come Betelgeuse sono gigantesche e si contano in numero di tre o quattro). Tra le due ipotesi, proprio la misurazione della temperatura sembrava spingere verso la presenza di polvere espulsa: il 14 febbraio 2020, infatti, la temperatura venne misurata in 3325°C, da 50 a 100°C più fredda di quanto misurato nel 2004, ma comunque molto più calda rispetto al caso di una enorme bolla convettiva. A metà 2020 tuttavia sembra prendere piede una terza ipotesi basata su misurazioni effettive della temperatura superficiale della stella: si tratterebbe di gigantesche macchie stellari, simili a quelle solari ma in grado di coprire dal 50 al 70% della superficie stellare. Anche nei dati submillimetrici, infatti, la stella ha mostrato una diminuzione del 20%, e questo sembra scartare l'idea di un aumento di polvere in orbita. Le leggi fisiche dicono che la luminosità stellare dipende da diametro e temperatura superficiale: se varia il diametro varia anche la luminosità in tutte le lunghezze d'onda mentre se varia la temperatura le diverse lunghezze d'onda vengono influenzate in modo differente. Questo gioca a favore di una riduzione della temperatura superficiale per Betelgeuse, riduzione misurata in circa 200 K. Più probabile è una riduzione asimmetrica di temperatura, con aree di diversa luminosità che riportano proprio a gigantesche macchie stellari.

Alcuni ricercatori hanno suggerito che questa diminuzione potesse essere causata dalla formazione di una nube di polvere espulsa dalla stella, mentre altri hanno avanzato l'ipotesi di attività convettiva. Per quanto riguarda l'ipotesi della polvere espulsa, effettivamente l'espulsione di polvere è un fenomeno classico delle stelle supergiganti rosse e proprio i grani di polvere con il tempo si raffreddano e si dissipano, ma prima provvedono a bloccare parte della radiazione stellare, assorbendola. Per l'alternativa si è pensato a enormi celle convettive all'interno della stella, tali da attrarre materiale bollente sulla superficie con successivo raffreddamento e ricaduta verso l'interno (su stelle come il Sole, le celle convettive sono tantissime e relativamente piccole ma su supergiganti rosse come Betelgeuse sono gigantesche e si contano in numero di tre o quattro). Tra le due ipotesi, proprio la misurazione della temperatura sembrava spingere verso la presenza di polvere espulsa: il 14 febbraio 2020, infatti, la temperatura venne misurata in 3325°C, da 50 a 100°C più fredda di quanto misurato nel 2004, ma comunque molto più calda rispetto al caso di una enorme bolla convettiva. A metà 2020 tuttavia sembra prendere piede una terza ipotesi basata su misurazioni effettive della temperatura superficiale della stella: si tratterebbe di gigantesche macchie stellari, simili a quelle solari ma in grado di coprire dal 50 al 70% della superficie stellare. Anche nei dati submillimetrici, infatti, la stella ha mostrato una diminuzione del 20%, e questo sembra scartare l'idea di un aumento di polvere in orbita. Le leggi fisiche dicono che la luminosità stellare dipende da diametro e temperatura superficiale: se varia il diametro varia anche la luminosità in tutte le lunghezze d'onda mentre se varia la temperatura le diverse lunghezze d'onda vengono influenzate in modo differente. Questo gioca a favore di una riduzione della temperatura superficiale per Betelgeuse, riduzione misurata in circa 200 K. Più probabile è una riduzione asimmetrica di temperatura, con aree di diversa luminosità che riportano proprio a gigantesche macchie stellari.

Discorso chiuso? Niente affatto e a riaprirlo ci hanno pensato i dati di Hubble Space Telescope (HST) relativi alla riga del magnesio ionizzato osservato nell'ultravioletto, dati che hanno riesumato la teoria della nube di materiale. Da settembre a novembre 2019, infatti, una massa di plasma potrebbe essersi sollevata dalla superficie stellare muovendo verso l'atmosfera più esterna e oltre. Il raffreddamento del materiale in allontanamento avrebbe trasformato il plasma in polvere e proprio questa sarebbe riuscita a rendere meno brillante la stella. Hubble avrebbe osservato il materiale in allontanamento prima della formazione della polvere. Di contro, ad agosto 2021 dagli spettri ad alta risoluzione e dalle righe del titanio e del cianuro in particolare, un team di scienziati ha ridato fiato alle macchie stellari mostrando come spessore e durata delle righe stesse siano giustificabili soltanto con una temperatura decisamente più fredda (3476 kelvin registrati il 31 gennaio 2020 prima di risalire a 3646 il 6 aprile successivo). Centosettanta gradi che basterebbero a far apparire la stella più fioca. La parola fine potrebbe essere giunta nel 2021 dal VLT di ESO, il quale ha consentito di osservare una superficie stellare nettamente più scura soprattutto nell'emisfero meridionale. La stella avrebbe quindi prodotto delle bolle di gas, poi espulse raffreddando la superficie sottostante e facendo condensare il gas in polvere, con i risultati osservati.

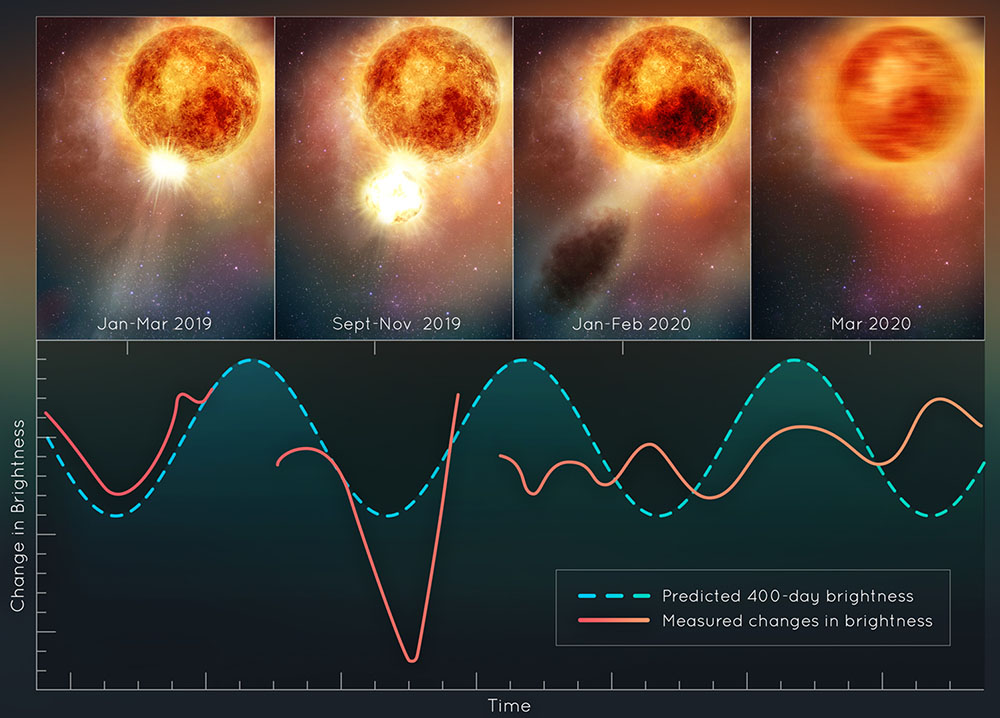

Andamento grafico dell'ipotesi di espulsione di massa. Crediti ESA/NASA/Elizabeth Wheatley (STScI)

Andamento grafico dell'ipotesi di espulsione di massa. Crediti ESA/NASA/Elizabeth Wheatley (STScI)

I risultati, come evidente, lasciano sempre spiragli aperti. Anche una pulsazione, in effetti, potrebbe giustificare l'andamento della luminosità ed infatti anche questa è una pista battuta da altre filosofie.

A oggi, tuttavia, lo scenario più probabile sembra essere abbastanza chiaro.

I dati di Betelgeuse prima dell'evento, nel periodo primavera-estate 2019 , mostravano:

- Espansione della fotosfera, come ciclo pulsazionale semiregolare, normale per la stella, in un periodo di circa 400 giorni;

- Aumento dell’attività convettiva: formazione di celle giganti che trasportano gas caldo in superficie

- Prime emissioni di gas evidenziate in ultravioletto nella regione meridionale, come possibile prova di espulsione di materia.

Tra settembre e novembre 2019, una grande cella convettiva si è raffreddata fino a collassare, espellendo materiale gassoso dalla fotosfera nell’emisfero meridionale di Betelgeuse. Non sono risultate variazioni chimiche particolari, se non un inspessimento delle righe dell’ossido di titanio (TiO), il che ha suggerito un calo della temperatura locale. Perché? Il TiO è un indice della temperatura fotosferica per le stelle di classe M poiché le sue molecole si formano e sopravvivono solo a temperature basse, tra 2500 e 3500 K. Durante il Great Dimming queste righe si sono rafforzate significativamente, suggerendo una diminuzione locale della temperatura superficiale. La temperatura di Betelgeuse è effettivamente scesa, in alcune regioni fotosferiche, sotto i 3400 K rispetto ai 3600 medi e proprio questa diminuzione locale gioca a favore di celle convettive che, giunte in superficie, si raffreddano molto e portano a espulsione di gas. Una volta espulso, il gas caldo si espande e si raffredda ulteriormente, favorendo la condensazione in polvere.

Il Great Dimming è andato da novembre 2019 a marzo 2020 e durante questo processo:

- La stella ha perso il 60% della propria luminosità, come evidenziato dall’AAVSO il giorno 8 dicembre 2019

- L’oscuramento non è stato globale: le osservazioni in Halta risoluzione hanno mostrato una concentrazione nell’emisfero meridionale della fotosfera

- A febbraio 2020 è stato raggiungo il minimo storico di magnitudine

- In infrarosso la stella non ha mostrato variazioni, il che significa che l’oscuramento è stato causato da polvere e non da un calo di emissione globale. Ma la polvere non dovrebbe aumentare la luminosità infrarossa? Si ma:

- la polvere era molto vicina alla stella (0,5 UA), quindi ha bloccato la luce visibile ma a dominare in questa regione era ancora la fotosfera. Dato il calore, la polvere appena formata non poteva riemettere molta radiazione infrarossa

- il fenomeno è stato breve e la polvere è rimasta compatta, senza potersi diffondere

- potrebbe esserci stato un aumento maggiore nell’infrarosso medio (10-20 micron), come effettivamente osservato da MATISSE del VLT, ma potrebbe esserci stata compensazione con la diminuzione di radiazione infrarossa direttamente proveniente dalla stella

- l’effetto finale, quindi , è stato rendere opaca la luce visibile causando il calo in questa banda.

Da aprile a giugno 2020 c'è stato il ritorno alla normalità: la polvere si è dissipata gradualmente, le righe di TiO sono tornate normali segnalando la fine della regione più fredda.

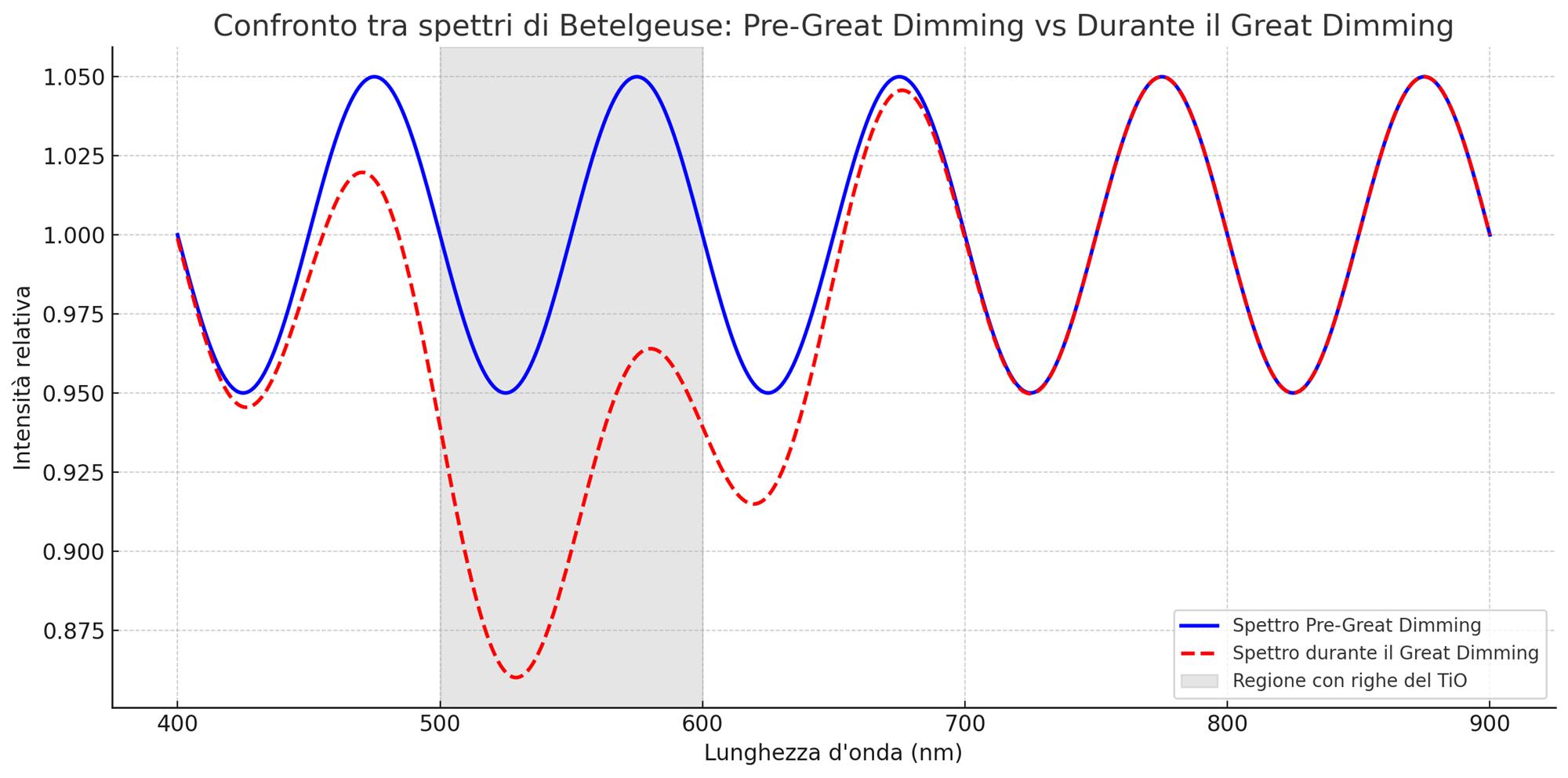

Differenze spettrali di Betelgeuse in termini di righe TiO. Dati di esempio

Differenze spettrali di Betelgeuse in termini di righe TiO. Dati di esempio

Il grafico mostra lo spettro "medio" di Betelgeuse rispetto a quanto osservato con evidenza della zona locale raffreddata (zona grigia). In particolare:

- Linea blu: Spettro di Betelgeuse prima del Great Dimming. Le righe del TiO sono presenti, ma meno pronunciate.

- Linea rossa tratteggiata: Spettro durante il Great Dimming, con un aumento evidente delle righe di assorbimento del TiO, segno di una temperatura più bassa nella fotosfera.

- Regione grigia: Zona dello spettro in cui le righe del TiO sono più evidenti, tra circa 500 e 600 nm.

Il futuro

Esplosione futura come supernova - Betelgeuse è destinata a esplodere come una supernova di tipo II. Sebbene non si sappia con certezza quando accadrà, la stella è già alla fine del suo ciclo vitale. Si stima che l'esplosione avvenga entro un periodo che va dai 100.000 al milione di anni. Quando avverrà, l'esplosione sarà visibile anche durante il giorno, e sarà uno degli eventi più spettacolari nel cielo notturno. Gli astronomi saranno in grado di studiare il processo di esplosione, con implicazioni significative per la fisica stellare e per la ricerca sulle onde gravitazionali e i neutrini.

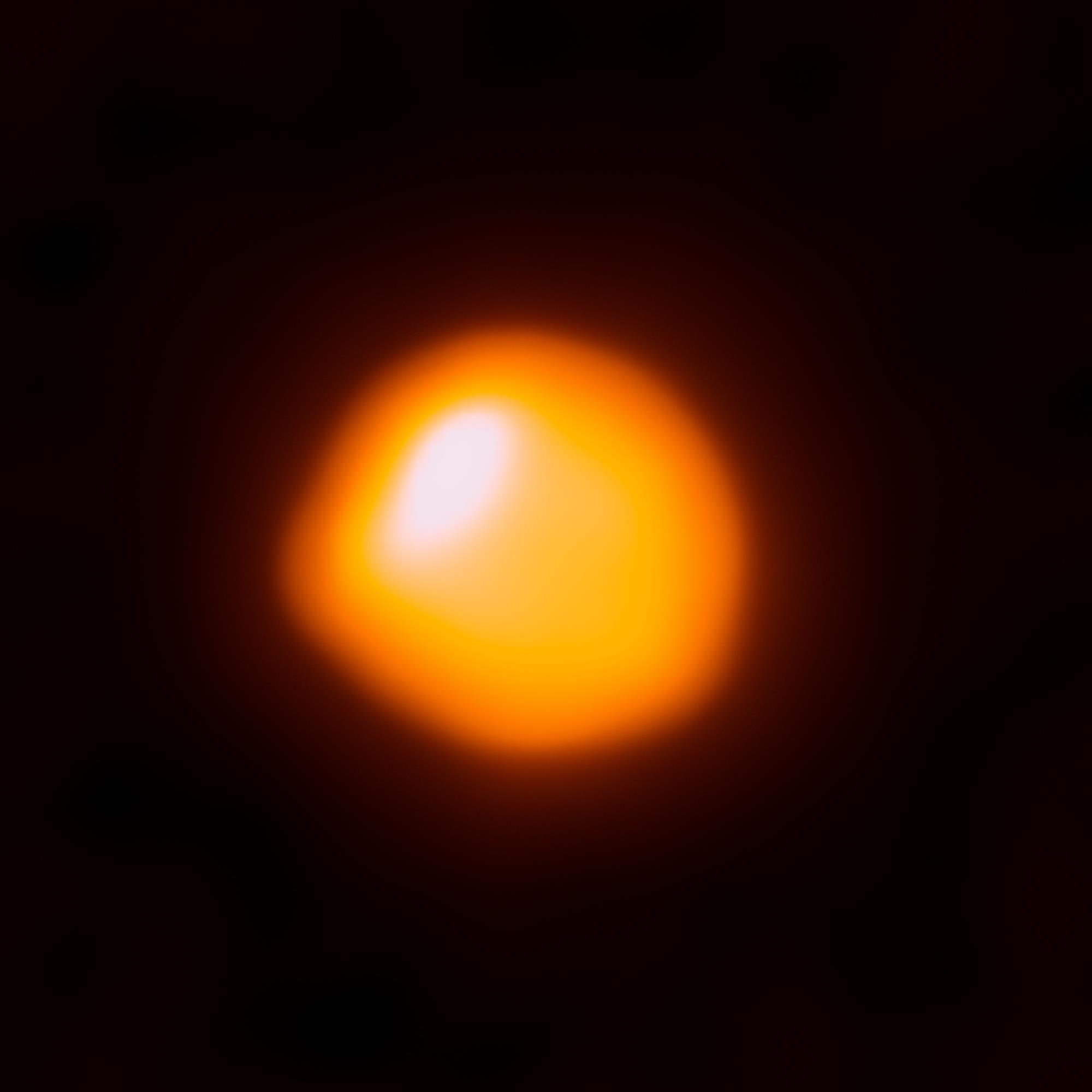

Immagini dettagliate con ALMA e Hubble - Le osservazioni di Betelgeuse in diverse lunghezze d'onda hanno fornito alcuni degli scatti più dettagliati mai ottenuti di una stella. Nel 2017, l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) ha catturato l'immagine più dettagliata di sempre del disco stellare, mostrando una gigantesca bolla di plasma che avvolge la stella, assieme a una nube di gas che si estende per dimensioni comparabili al Sistema Solare.

La stella Betelgeuse ripresa dalle antenne di ALMA. Crediti ESO

La stella Betelgeuse ripresa dalle antenne di ALMA. Crediti ESO

Slide Show

Visibilita annuale di BETELGEUSE

Calcolo Effemeridi mensili

| Data | Levata | Culm. | Tramonto |

|---|

Calcolo effemeridi giornaliere

| Orario | Alt | Az |

|---|

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna