Leo

| Nome | Leone |

| Genitivo | Leo |

| Abbreviazione | Leo |

| Estensione (gradi^2) | 947 |

| Emisfero | AUSTRALIS |

| Tipologia | Zodiacale |

| Confini |

|

| Stagionalità |

|

|

|

|

| Eventi: |

|

| Altezza: | -31,079° |

| Azimut: | 19,861° (NNO) |

Il nome, la storia, il mito

La costellazione del Leone, nota in latino come Leo, rappresenta una delle 88 costellazioni moderne e figura tra le 48 già catalogate da Tolomeo. Si tratta di una costellazione nota fin dai tempi antichi, essendo una costellazione dello zodiaco.

La leggenda del Leone di Nemea e le Fatiche di Ercole

La costellazione del Leone deve il suo nome ad una delle fatiche di Ercole, e precisamente all'uccisione del tremendo Leone di Nemea che rappresenta la prima delle dodici fatiche. Il Leone di Nemea (in greco antico: Νεμέος λέων) è una creatura leggendaria della mitologia greca, celebre per aver terrorizzato la popolazione di Nemea, un villaggio a sud-est di Corinto, sterminando greggi e uomini. Viveva in Argolide, in una caverna con due aperture, ed usciva soltanto per uccidere la popolazione locale. La sua caratteristica più notevole era la pelliccia impenetrabile, immune a qualsiasi arma fatta di ferro, bronzo o pietra, rendendo vano ogni tentativo di sconfiggerlo con mezzi convenzionali. La sua genealogia è oggetto di diverse versioni: Esiodo lo identifica come figlio di Ortro e Chimera, e fratello della Sfinge; Apollodoro lo attribuisce a Tifone; mentre Igino lo indica come figlio di Selene.

L'uccisione di questa bestia invulnerabile fu la prima delle dodici fatiche imposte a Eracle (Ercole), il leggendario eroe figlio di Zeus e Alcmena, da Euristeo. Ercole, dopo aver constatato l'inefficacia delle sue frecce e della sua spada contro la pelle indistruttibile del leone (durante il duello vede spezzarsi contro la pelle del leone ben tre frecce ed una spada), lo affrontò nella sua tana. Bloccando uno degli ingressi e penetrando dall'altro, l'eroe ingaggiò un terrificante combattimento corpo a corpo, riuscendo infine a strangolare il leone a mani nude anche dopo aver perso un dito. In seguito, Ercole scuoiò la bestia utilizzando le sue stesse unghie, indossandone la pelle come trofeo e il cranio come elmo, divenendo a sua volta invulnerabile: un'immagine che terrorizzò Euristeo al suo ritorno a Micene. Secondo altre fonti, invece, costrinse la belva ad accucciarsi e dichiararsi così sconfitta.

Dopo la sua morte, il leone Nemeo fu posto da Zeus tra i segni dello zodiaco, dando origine alla costellazione del Leone. Igino aggiunge che questa collocazione celeste fu motivata dal fatto che il leone era già considerato il re degli animali.

L'epica impresa di Ercole non è solo una dimostrazione di forza fisica, ma racchiude un profondo significato simbolico. L'esecuzione del Leone Nemeo è interpretata come la vittoria dell'uomo cosciente sui suoi istinti animali e sulle passioni, un trionfo ottenuto attraverso la potenza della mente e una volontà incrollabile. Il fatto che il leone fosse invulnerabile alle armi convenzionali costrinse Ercole a fare affidamento sulla sua astuzia e sulla sua forza interiore, suggerendo che alcune sfide fondamentali richiedono un approccio non tradizionale e una profonda riserva di determinazione per essere superate. Questo archetipo di superamento della forza primordiale, attraverso l'ingegno e la resilienza, costituisce un elemento centrale del significato duraturo della costellazione.

Nonostante questo, in cielo la costellazione dedicata al felino è molto più brillante di quella dedicata ad Ercole, ed infatti il Leone è tra le costellazioni più luminose di tutto il cielo.

Il Leone di Piramo e Tisbe

Altra rappresentazione mitologica vede il Leone rappresentare il felino della tragica storia di Piramo e Tisbe. Nelle Metamorfosi di Ovidio (43 a.C.- 17 d.C.) si racconta di come i genitori avversassero la loro unione. I due amanti conversavano segretamente attraverso una fessura nel muro che separava le loro case. Idearono un giorno un piano per incontrarsi fuori città, presso un albero di gelso dalle more bianche. Tisbe arrivò per prima all'appuntamento, ma mentre aspettava Piramo fu minacciata da un leone grondante del sangue di una recente vittima. Nel fuggire il suo velo scivolò ed il leone lo ghermì e lo strappò prima di allontanarsi.

Giunto Piramo nel luogo dell'appuntamento, trafelato, vide a terra il velo di Tisbe, lacerato ed insanguinato, e credette fosse stata divorata dalla belva che sapeva essere stata avvistata nei dintorni. Incapace di avvisare l'amata, disperato per l'accaduto, per non averla protetta, sguainò la sua spada e si trafisse a morte. Accorsa sui suoi passi, Tisbe vide Piramo giacere a terra morente, si gettò subito sul suo corpo in lacrime e quando egli spirò, disperata, estrasse la spada e si trafisse con la stessa. Il sangue dei due innamorati colorò le more del gelso che da bianche divennero rosse, del colore che hanno ancora oggi.

Il malcapitato leone, catturato, venne sacrificato al padre degli dèi e posto da questi in cielo a ricordare a tutti i genitori di non ostacolare l'amore dei giovani.

Il simbolismo del Leone nelle culture antiche

Il simbolismo del leone si manifesta con notevole coerenza attraverso diverse civiltà antiche, spesso associato alla regalità, al potere e a fenomeni celesti significativi.

In Mesopotamia, la costellazione del Leone indicava il solstizio estivo per i Sumeri, e il termine "Solleone" è ancora utilizzato proprio in derivazione del punto di inizio estate che ricadeva nella costellazione. La sua stella più brillante, Regolo, era chiamata "Sharru" (il re) dai Babilonesi. Il leone era un simbolo pervasivo di regalità e potere, frequentemente raffigurato in atti di attacco a un toro nelle decorazioni dei templi, in particolare a Persepoli, intorno al 500 a.C.. La dea Inanna/Ištar, identificata con il pianeta Venere, era spesso associata al leone, raffigurata con un piede sull'animale o in piedi su di esso, consolidando ulteriormente il legame tra il leone celeste e l'autorità divina. Alcune teorie suggeriscono persino una connessione con la dea Gula, la cui simbologia del cane potrebbe essersi evoluta in quella del leone.

Nell'Antico Egitto, il leone impersonava divinità solari come Ra od Osiride. Figure leonine erano presenti anche in associazione con la dea Iside. I faraoni stessi erano talvolta rappresentati in forme leonine, sottomettendo e sbranando i nemici, o come leoni alati (come nel caso di Tutankhamon), a simboleggiare la sovranità e la vittoria. Il leone era anche ricollegato alla levata eliaca con Sirio e con la piena del fiume Nilo in estate. Il legame della costellazione col fiume Nilo spiega forse perché gli architetti greci e romani ponessero spesso una testa di leone alle fonti ed alle fontane; il motivo potrebbe esser stato ripreso proprio dagli Egiziani, che ornavano con protomi leonine le porte dei loro canali.

In Persia, l'immagine del "leone con la spada" (Shir o Khorshid) era ampiamente diffusa, simboleggiando il potere solare e la regalità. Tuttavia, è interessante notare che in alcune tradizioni persiane, il leone poteva anche rappresentare Ariman, il genio del male, introducendo un elemento di dualismo simbolico che si discosta dalle interpretazioni prevalentemente positive riscontrate altrove.

L'associazione costante del leone con la regalità, il potere divino e momenti celesti cruciali, come il solstizio estivo, in Mesopotamia, Egitto e Persia, rivela una profonda e condivisa tendenza umana a proiettare le strutture di potere terrene sull'ordine cosmico. L'archetipo del "re degli animali" trovò una controparte celeste naturale nella costellazione del Leone, rafforzando la legittimità e il mandato divino dei sovrani. Il fatto che Regolo fosse chiamato "Sharru" (il re) in Babilonia e "Regulus" (piccolo re) da Copernico è un esempio eloquente di questa continuità simbolica attraverso millenni e culture. Questo schema suggerisce che le civiltà antiche osservavano il cielo non solo per scopi pratici, ma anche per trovare riflessi delle proprie gerarchie sociali e per attribuire ai loro governanti un'autorità di origine celeste, integrando così l'astronomia con la politica e la religione.

Il Leone in arte e cultura

La rappresentazione della costellazione del Leone negli atlanti celesti ha subito un'evoluzione significativa nel corso dei secoli, riflettendo i progressi nella comprensione astronomica e i cambiamenti negli stili artistici.

La rappresentazione della costellazione del Leone negli atlanti celesti ha subito un'evoluzione significativa nel corso dei secoli, riflettendo i progressi nella comprensione astronomica e i cambiamenti negli stili artistici.

Tra gli atlanti storici più rilevanti, si annoverano:

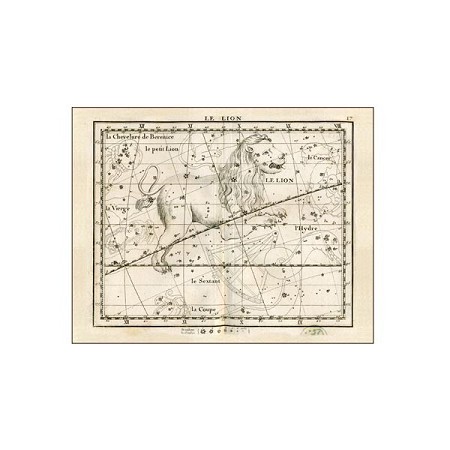

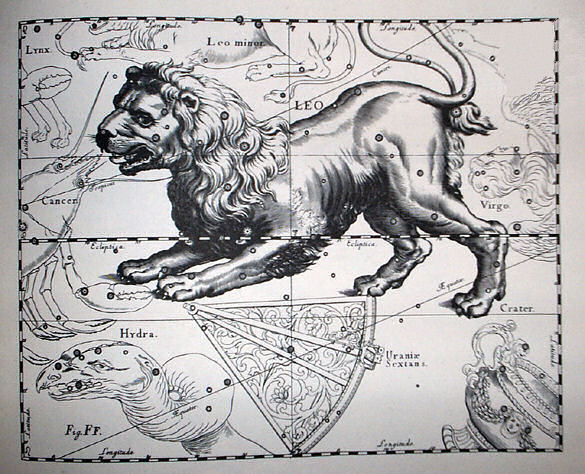

- L'Atlas Coelestis di John Flamsteed (pubblicato nel 1776) raffigura il Leone nell'atto di piombare sulla preda, con la stella Regolo chiaramente indicata sul suo petto. Questo atlante è un esempio chiave della cartografia celeste del XVIII secolo.

- Il Firmamentum Sobiescianum sive Uranographia di Johannes Hevelius (1690) mostra il Leone con una lunghissima coda e pronto a balzare sulla preda. Sebbene la rappresentazione della criniera di Hevelius possa non essere considerata "bella" secondo gli standard moderni, essa riflette le convenzioni artistiche del suo tempo.

- L'Uranometria, un altro atlante storico, ha anch'esso raffigurato il Leone.

Le rappresentazioni moderne, come quelle offerte dal software Stellarium, presentano il Leone in modo più stilizzato e contemporaneo, spesso con una criniera più prominente e in una postura ruggente. H.A. Rey ha fornito una rappresentazione semplificata e adatta ai bambini, aggiungendo quattro zampe ed enfatizzando la coda.

Le rappresentazioni moderne, come quelle offerte dal software Stellarium, presentano il Leone in modo più stilizzato e contemporaneo, spesso con una criniera più prominente e in una postura ruggente. H.A. Rey ha fornito una rappresentazione semplificata e adatta ai bambini, aggiungendo quattro zampe ed enfatizzando la coda.

La costellazione ha persino trovato posto su manufatti culturali, come un francobollo da 5 lire emesso dalla Repubblica di San Marino negli anni '70, evidenziando la sua ampia riconoscibilità popolare.

La costellazione ha persino trovato posto su manufatti culturali, come un francobollo da 5 lire emesso dalla Repubblica di San Marino negli anni '70, evidenziando la sua ampia riconoscibilità popolare.

L'evoluzione della rappresentazione del Leone dagli atlanti di Flamsteed e Hevelius ai software moderni come Stellarium dimostra che la cartografia celeste non è solo un'impresa scientifica, ma anche un'espressione artistica e culturale. Gli atlanti più antichi fondevano dati scientifici con immagini mitologiche, riflettendo la visione del mondo prevalente. Il passaggio a rappresentazioni più stilizzate o semplificate per scopi educativi o divulgativi indica un continuo sforzo per rendere il cosmo accessibile e comprensibile, a scapito talvolta del rispetto per la storia. Questo processo rivela che la raffigurazione visiva delle costellazioni serve non solo a mappare il cielo, ma anche a veicolare narrazioni culturali e ad adattarsi a diversi pubblici e progressi tecnologici.

La costellazione del Leone e i miti a essa associati hanno trovato ampia risonanza nella letteratura e nella poesia, fungendo da potenti simboli e allegorie.

Dante Alighieri, nella Divina Commedia, utilizza il leone nel Canto 1 dell'Inferno come una delle tre fiere che ostacolano il cammino del protagonista, simboleggiando il peccato di superbia. Dante lo descrive mentre avanza "con la test'alta e con rabbiosa fame, sì che parea che l'aere ne tremesse". La costellazione è anche menzionata nel Paradiso (Canto XXI), dove la sfera di Saturno è descritta mentre irradia "sotto 'l petto del Leone ardente," indicando la sua preminenza celeste.

Arato di Soli, nel suo poema didascalico Fenomeni (circa 270 a.C.), descrive i fenomeni celesti e include il Leone nella sua concisa lista di costellazioni zodiacali. L'opera di Arato fu influente per le sue qualità mnemoniche e descrittive, servendo da testo fondamentale per la poesia astronomica successiva.

Manilio, nel suo Astronomica (I secolo d.C.), un poeta romano, include il Leone nella sua dettagliata descrizione dello zodiaco. Manilio si basa sul modello di Arato, ma crea una "catena concatenata" di segni zodiacali con uno stile più dinamico e fluido, integrando una visione stoica e deterministica dell'universo. La sua opera ha infuso nuovi significati nelle descrizioni astronomiche, andando oltre la mera enumerazione.

Il filosofo e tragediografo romano Seneca, nel suo Tieste, fa eco ai temi di Manilio sulla distruzione cosmica, con costellazioni che precipitano dal cielo. Nelle Hercules Furens, egli fa riferimento alle fatiche di Ercole, inclusa quella del Leone di Nemea.

Altri commenti moderni paragonano la qualità epica della storia del leone a un'"esperienza omerica". Il simbolismo del leone, che evoca forza, nobiltà e coraggio, è presente anche nei bestiari medievali e nell'araldica.

Le citazioni letterarie, in particolare in Dante e Manilio , dimostrano come la costellazione del Leone trascenda la sua realtà astronomica per diventare un potente simbolo nel discorso filosofico e morale. L'uso dantesco del leone per rappresentare la "superbia" trasforma un oggetto celeste in un'allegoria morale per il viaggio dell'anima umana. L'Astronomica di Manilio, con la sua visione stoica e deterministica del mondo , utilizza la "catena" ordinata dei segni zodiacali per riflettere un universo razionale e divinamente governato. Ciò rivela che gli autori antichi e classici utilizzavano le costellazioni non solo per la descrizione, ma come un quadro per esplorare le virtù e i vizi umani, la natura del destino e il rapporto tra l'umanità e il cosmo, infondendo alla sfera celeste un profondo significato intellettuale e spirituale.

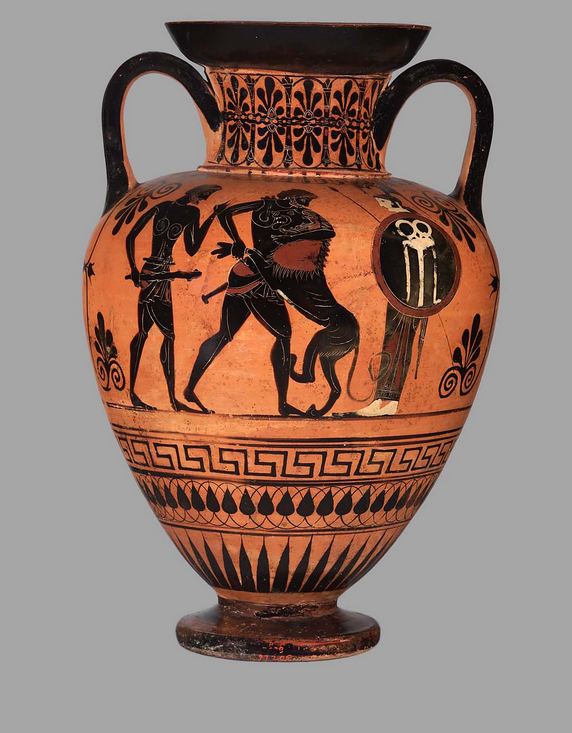

In arte figurativa, combattimento tra Ercole e il Leone di Nemea è stato un motivo ricorrente e popolare nell'arte attraverso diverse epoche, testimoniando la duratura risonanza di questo mito.

Nell'arte antica, la scena appare su lekythoi attici (un tipo di vaso per olio) tra il 500 e il 475 a.C.. Frammenti di bassorilievi del III secolo d.C. raffigurano anch'essi Ercole che lotta contro il Leone di Nemea.

Nell'arte antica, la scena appare su lekythoi attici (un tipo di vaso per olio) tra il 500 e il 475 a.C.. Frammenti di bassorilievi del III secolo d.C. raffigurano anch'essi Ercole che lotta contro il Leone di Nemea.

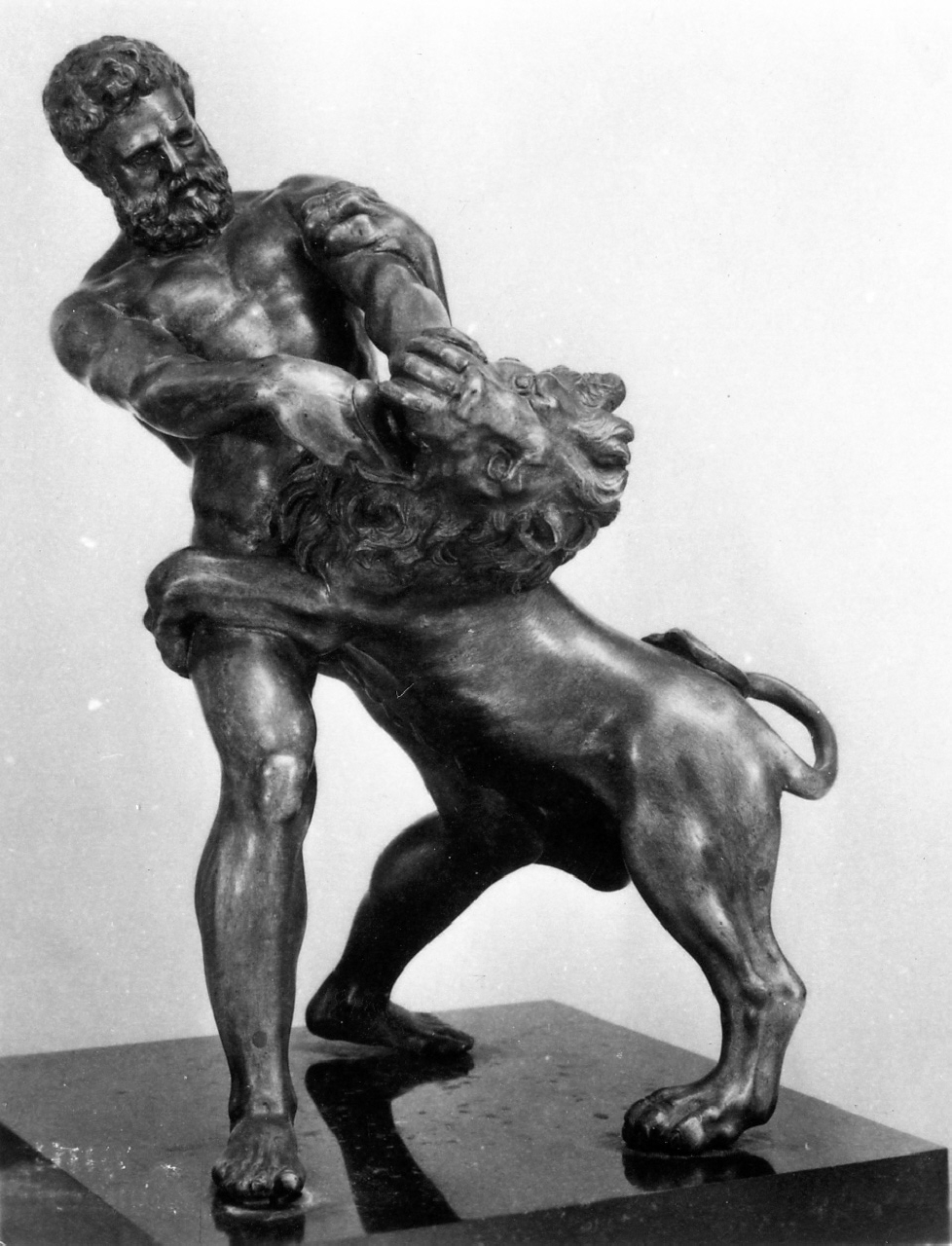

Il mito ha continuato a ispirare artisti durante il Rinascimento e oltre:

- Pittori e Incisori: Gabriel Salmon (pittore e incisore francese), Hans Sebald Beham (incisore tedesco, uno dei "Piccoli Maestri") e François Lemoyne (pittore rococò francese influenzato da Rubens) hanno tutti realizzato opere ispirate alle fatiche di Ercole, inclusa quella del Leone di Nemea. Anche Rubens ha raffigurato Ercole che combatte il Leone di Nemea.

- Scultura:

- Il Museo Nazionale del Bargello a Firenze ospita un gruppo scultoreo di "Ercole e il Leone di Nemea", datato tra la fine del XVI e l'inizio del XVII secolo (1590-1610). Questi bozzetti in stucco patinato a cera erano probabilmente destinati a fontane di una villa dei Barberini. Essi mostrano affinità stilistiche con l'ambito del Giambologna, forse Antonio Susini, e riflettono un interesse per la scultura antica, prediligendo una rappresentazione orizzontale dell'azione, discostandosi dal movimento piramidale e avvitato tipico del Manierismo.

- Un calco in gesso di "Ercole e il Leone di Nemea" della metà del XVIII secolo è attribuito a Pietro Tacca.

Ercole e il Leone Nemeo - Rubens, olio su tela di 56*94 cm. Custodito al National Museum of Romania di Bucarest

Ercole e il Leone Nemeo - Rubens, olio su tela di 56*94 cm. Custodito al National Museum of Romania di Bucarest

Osservazione

Il Leone è una costellazione dell'emisfero settentrionale appartenente alla fascia zodiacale. Posizionata lungo la linea dell'eclittica nel cielo settentrionale, si estende tra la più debole costellazione del Cancro a ovest e la vasta Vergine a est. La sua forma distintiva, spesso descritta come un leone accovacciato con una testa a forma di falce, la rende facilmente riconoscibile nella volta celeste.

Si tratta di una grande costellazione individuabile con facilità tra dicembre e giugno, con tramonto eliaco a fine luglio e con transito al meridiano che avviene tipicamente intorno a metà aprile: gli oggetti del Leone, quindi, saranno in opposizione eliaca intorno alla metà ed alla fine di aprile.

Nell'emisfero settentrionale, la sua presenza sull'orizzonte est indica l'arrivo della primavera mentre nell'emisfero meridionale si tratta di una tipica costellazione autunnale.

Un tempo era una costellazione più estesa di quanto non lo sia oggi, abbracciando la parte settentrionale di Cancro e Lince verso la testa e la chioma di stelle, ora della Chiome di Berenice, verso la coda. Oggi il Leone copre un'area di 947 gradi quadrati e conta 70 stelle di magnitudine superiore alla sesta.

Per individuare la costellazione del Leone nel cielo notturno, è possibile utilizzare l'Orsa Maggiore come punto di riferimento. Prolungando il segmento che unisce i "Puntatori della Polare" in direzione inversa alla Polare stessa, e continuando in quella direzione per circa 43°, si può facilmente identificare la sagoma del Leone. La testa della costellazione è delineata da stelle che formano una forma a falce, con Regolo posizionata sul suo petto, rendendola una figura piuttosto riconoscibile.

I corpi celesti

La stella alpha del Leone è Regolo, il petto del felino, una stella doppia. Nota fin dai tempi antichi, rappresentava una delle quattro stelle regali insieme a Aldebaran, Antares e Fomalhaut. Si trova a soli 0,5° dall'eclittica, quindi non è raro vederla accoppiata a qualche pianeta o alla Luna.

Anche la stella beta, Denebola, è molto luminosa e rappresenta la coda dell'animale (il suo nome indica proprio questa parte del corpo del felino).

Altre perle sono rappresentate dalla stella gamma, Algieba, una bellissima doppia molto stretta, e dalla R Leo, una variabile pulsante che cambia magnitudine in maniera drastica in un periodo annuale.

La posizione del Leone, lontana dalla Via Lattea e dalle sue polveri oscuranti, offre una finestra privilegiata per l'osservazione di numerosi oggetti extragalattici del profondo cielo. Tra i più celebri si trova Il Tripletto del Leone (Gruppo di M66), un piccolo gruppo di galassie a spirale (M66, M65 e NGC 3628) situate a circa 30-35 milioni di anni luce dalla Terra. Questo terzetto è facilmente individuabile anche con un piccolo telescopio, e con aperture di 150-200 mm è possibile apprezzare tutte e tre le galassie in un unico campo visivo. Più a ovest si trova Il Gruppo M96 (Gruppo Leo I), che include M95, M96, M105 e diverse galassie minori.

Due gradi a nord di Algieba si irradia lo sciame delle Leonidi, tra i più spettacolari dell'anno. La massima intensità si ha la notte del 17 novembre quando la Terra attraversa i detriti della cometa Tempel-Tuttle.

Visibilita annuale di Leo

Chi Siamo

Chi Siamo Terra in Vista 2024

Terra in Vista 2024 Relatori

Relatori Argomenti

Argomenti WebTV

WebTV Sole

Sole Luna

Luna Strutture lunari

Strutture lunari Mercurio

Mercurio Venere

Venere Marte

Marte Giove

Giove Satelliti di Giove

Satelliti di Giove Saturno

Saturno Urano

Urano Nettuno

Nettuno Asteroidi

Asteroidi Comete

Comete Bolidi

Bolidi Sciami meteorici

Sciami meteorici ISS

ISS Altri satelliti

Altri satelliti Lanci

Lanci Costellazioni

Costellazioni Stelle

Stelle Profondo cielo

Profondo cielo Esopianeti

Esopianeti Cielo del mese

Cielo del mese Eclissi di Sole

Eclissi di Sole Eclissi di Luna

Eclissi di Luna